【杏坛聚焦】名师传薪丨仁术传道,润育桃李——北京中医药大学名师工作坊李元文

四十余载杏林耕耘,我深深体会到医学教育是一场以心印心的对话,这不仅关乎知识的传承,更承载着生命的重托和师者的责任。教育的温度与信仰是我一贯的坚守。虽为医者、师者,亦为后学同道。医生治病,教师育才,而我何其有幸,能同时肩负这两份使命,于我而言,临床与教学从来不是彼此割裂的角色,而是同根共脉、彼此滋养的整体。它们共同指向一个崇高的目标:与年轻一代中医人一起敬畏生命、感悟医学,成为兼具仁心与仁术的健康守护者。

【深耕教学:数字赋能,创新育人】

在教育的道路上,我一直尝试以临床指导教学的工作模式传递中医智慧。多年来,团队共同主持并推进了多项教改课题,例如北京市中医药继续教育导航工程中的专委会与精品课程建设项目,累计服务学员超过2.5万人次,助力中医药继续教育走向规范化、系统化。我还带领团队打造了全国首个《中医皮肤病学》慕课,将燕京皮科学派的学术精华、优势病种与特色疗法融为一体,借助信息技术的翅膀,让中医知识跨越时空,走进更多学子的学习生活。

多年来本人主讲各个层级课堂中医皮肤性病学。从本科教学到硕博士教学,力推教学改革,推广启发式、探究式、讨论式教学,线上线下结合,把冗长晦涩的中医理论通过案例解释清楚。收到了好的效果。

【立典修籍:构建体系,引领学科】

教材是知识的载体,更是学科建设的根基。带着这样的信念,我们积极投身于立足本土、彰显特色的中医教材体系建设,参与中医皮肤性病学教材编撰(副主编),主持编写了“十四五”规划教材《中医皮肤病学》。同时,《实用配方颗粒临床调剂外治学》作为国内首部相关专著,拓宽了临方颗粒外治的应用范围,并获得中华中医药学会科学技术奖;《中医性学》也以其开创性贡献,荣获学会学术著作奖。这些工作不仅填补了领域的空白,更希望为中医外治学科的体系化发展尽一份心力。

【梯级传承:名师带教,桃杏成林】

人才培养,如同悉心培育一片林木,需以岁月浇灌,以匠心守护。我牵头组建北京中医药大学皮肤科临床学系,依托教育部名师工作坊,搭建起系统化的“传-帮-带”机制。自2019年“李元文教学名师工作坊”成立以来,团队有博士生导师3人(李元文、张丰川、孙占学),硕士生导师5人(杨碧莲、蔡玲玲、孔宇虹、李楠、姜颖娟),承担五年制、七年制、南洋理工学生《中医皮肤病学》、《中西医结合皮科学》的教学工作以及国际学院留学生、北京中医药大学和巴塞罗那大学联合培养硕士班教学工作双语教学工作,研究团队骨干蔡玲玲主任多次受商务部邀请为30多个国家卫生部领导、医生授课,这种开放式的学术互动不仅促进了治疗理念的更新,也为研究所的学科建设和科研创新注入了新的活力。作为第七批全国及第六批北京市老中医药专家学术经验继承工作指导老师,这些年来,有幸培养了博士20余名、硕士40余名、师承及人才项目学生10余名,见证他们逐步成长为临床与教学岗位上的中坚力量,是这份工作中最温暖的收获。

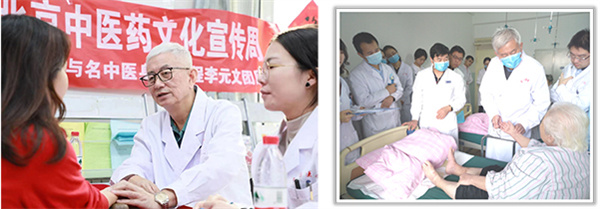

【临床育人:床边授业,义诊践行】

医学是实践的艺术,更是仁心的修炼。教学查房与基层义诊,成为我与学生贴近临床、感悟中医思维的真实课堂。我始终相信,“医道在人,不在术”,引导年轻人在病例中思考、在实践中成长,让中医药深耕临床、下沉基层,在临床一线中实现更广泛、更深入的应用。

【学术平台:以会促教,交流育才】

学术会议交流就像是为中医药同仁们搭建一座座交流的桥梁。这些年,我参与组织了多场全国的重要学术会议,积极推广中医适宜技术,尝试探索新剂型、新工艺,丰富中医外治剂型,以满足临床需求,累计服务专家与学员超万人次。我始终希望创造一个开放包容的交流环境,让来自不同地区的医生和学子能够畅所欲言、互相启发,让学术会议不仅传递知识,更成为激发思考、传承经验的“第二课堂”。看到年轻一代通过这些平台拓宽眼界、增长才干,我深深觉得,这正是中医教育走向更广阔天地的重要方式。

教育是一场静待花开的守望。最让我感到幸福的,是看着一届届学生逐渐成长为心中有爱、手上有术的中医人。他们在门诊中耐心倾听,在病房中细致辨证,用每一个实实在在的病例书写着中医的当代价值。我相信,每一次把脉问诊,每一次言传身教,都是在为中医的未来种下一粒种子。而我,愿继续以温暖为灯、以耕耘为路,与更多同道者并肩,静守杏林春满,共待桃李芳华。

文/李元文 王雪晥

审阅/赵海滨 曹俊岭

京公网安备11010602050067

京公网安备11010602050067